「もうすぐ小学生なのに、まだ時計が読めない…」

「小学1年生の算数で時計を勉強してるけど、あまり分かってないみたい…」

そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

私は小学校教員として、これまで多くの「時計が読めない」子どもたちを見てきました。

実際、時計の読み方につまずく子は少なくなく、授業でも苦労している様子が見られます。

きみどり

きみどりでも、大丈夫。時計の読み方は、家庭でのちょっとした工夫と声かけで、少しずつ身についていきます。

この記事では、元教員で3児の母である私が、実際に子どもたちと取り組んできた中で効果を感じた「家庭で取り組みやすい時計の教え方」と、わが家で役立ったグッズをご紹介します。

「できた!」が増えると、子どもはどんどん自信をつけていきます。まずは、家庭でできる小さな関わりから始めてみませんか?

時計が読めないのはなぜ?|年中〜小1の子がつまずく理由

小学校の算数の授業で習う時計は、アナログ時計を読むところから始まります。

小学校の算数で「時計」は、つまずきやすい単元のひとつです。

とくに多いのは、

- アナログ時計を読むのに苦戦する

- 時間の計算で混乱してしまう

といったケース。

とくに年中さんや年長さん、小学1年生のうちは、「時間」という概念そのものがまだあいまいで、苦手意識を持つ子が多くいます。

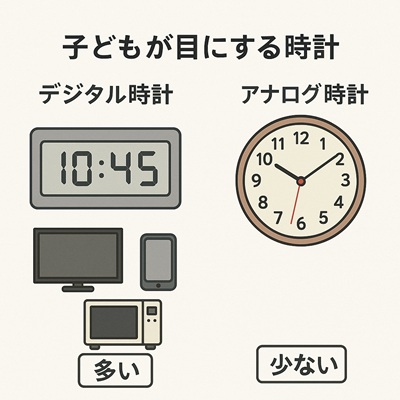

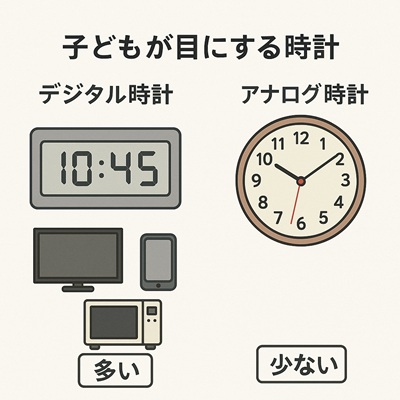

① アナログ時計に慣れていない

今の子どもたちは、スマホやテレビ、家電などで目にするのはほとんどがデジタル時計。

アナログ時計に触れる機会自体が少ないため、針の見方や仕組みがわからないのも無理はありません。

「針が2本、数字を指してるけど、何て読むの?」

そんな状態からスタートする子も多いのです。

② 針の動き方が分からない

アナログ時計の針は「右回りに進む」ものですが、それがピンときていない子もいます。

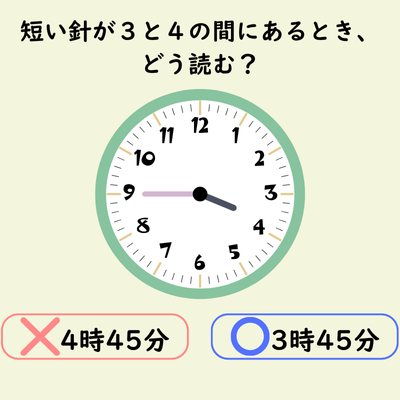

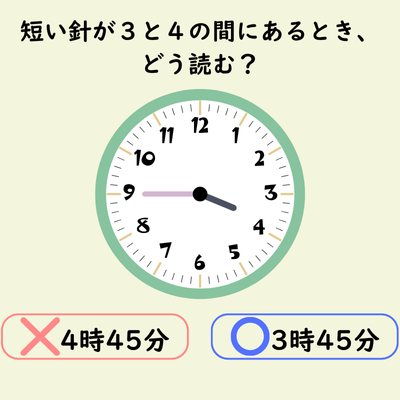

たとえば、短い針が「3と4の間」にあるとき、本来は「これから4に向かう途中=3時」と読みますよね。

でも針の動き方がイメージできていないと、「近い数字だから4時かな?」と間違えてしまうことがあります。

「どっちに進んでいるのか」が分からないと、今が何時なのかを正しく読み取るのが難しいのです。

③ 5分、10分、15分…と5の倍数で数えるのが難しい

アナログ時計には1~12までの数字が書かれていますが、それを「5分」「10分」…と読めるようになるには、5の倍数の感覚が必要です。

でも、5・10・15・20…という数え方って、日常生活ではあまり意識しないもの。

小学1年生の算数でも、「5ずつ数える」練習から丁寧に取り組むほど、意外とつまずきやすいポイントなんです。

30を超えるころから「次なんだっけ?」と迷ってしまう子も多く、最初は戸惑うのが普通です。

こうしたつまずきは、どれも「経験不足」や「感覚が育っていない」だけ。決して理解力がないわけではないんです。

小学校ではいつ習う?時計の授業と家庭でのサポート

時計の読み方や時間の計算は、小学1年生〜3年生にかけて、段階的に学習していきます。

1年生では、基本的な時刻の読み方

最初は「ぴったりの時刻(〇時)」から。

「〇時半(30分)」「5分刻み」「〇時〇分」へと、段階をふんで丁寧に進んでいきます。

2年生~3年生は時間の計算へ

そして、2年生で午前や午後、1日は24時間であることを学習。そして、簡単な時間の計算を学びます。

3年生では、「3時の5時間40分後は?」「1時間20分は何分?」といった複雑な時間の計算を学びます。

時計は小学校に上がる前に読めるように練習しておいた方がいいの?

そんなに焦らなくても大丈夫。学校の授業に家庭でのちょっとした声かけが重なれば、子どもは確実に力をつけていきます。

これで時計が読める!家庭で取り組みやすい教え方

学校の授業でやるよりも先に、時計は読めるようにしておきたいな

そう、思っている方も多いと思います。

そこで、小学生はもちろん、年中さんや年長さんからでも取り組みやすい、時計の勉強方法をご紹介します。

「時計が読めない」のは、経験や感覚がまだ育っていないだけなので、

家庭の中で時計にふれる時間を少しずつ増やしていくことがとても大切です。

いきなり完璧に読めなくても大丈夫。まずは、日常の中で自然に時計に親しめるような関わりから始めていきましょう。

ここでは、わが家で実際に効果があった2つのシンプルな方法をご紹介します。

① 数字つきアナログ時計を部屋に置こう【おすすめも紹介】

まずは、子どもが毎日見れるような場所に「数字つきのアナログ時計」を置きましょう。

最近はデジタル表示が主流で、アナログ時計そのものを目にする機会が減っています。

だからこそ、まずは「時計を見ること」が習慣になるように、リビングや子ども部屋など、自然と目に入る場所に設置しましょう。

とくにおすすめなのが、1~12の数字がハッキリ書かれている時計。

針と数字の位置関係が直感的にわかりやすく、「この数字のところに針が来たら何時」といった感覚がつかみやすくなります。

わが家で使っているのはこんな時計

わが家では、家族みんなの目に入りやすいリビングの中央に、アナログ時計を設置しています。

テレビの真上に置いているので、YouTubeやゲームをやっているときも時刻が確認しやすいです。

数字が見やすく、読む練習にもなるおすすめの時計をピックアップしてみました。

読みやすい工夫がしてある知育時計もありますよ。

ちょっとリビングには溶け込みにくいかもしれませんが、子供部屋にはいいかも。

「見やすい場所に数字つきアナログ時計を置く」。それだけで、子どもの時計への興味はぐっと高まります。

② 毎日の生活で「今何時?」と声をかけよう

時計を設置したら、次は日常の中で“時計を見る習慣”をつくっていきましょう。

たとえば、

- 朝、「今、何時?」と聞いてみる

- ごはんやお風呂の時間に「〇時になったら○○しよう」と伝える

- 「長い針が6のところに来たら出発ね」など、“針と数字”をセットで意識させる

こうした声かけを続けていくと、子どもは「数字」と「時間」の関係を少しずつ感覚的に理解できるようになっていきます。

この「感覚的に」というのが、実はとても大切。

ドリルやプリントでいくら問題を解く練習をしても、この「感覚」が身についていないと、時計の読み方につまずきやすくなってしまいます。

まとめ|「見て」「聞いて」少しずつ。時計は生活の中で身につく

時計の読み方につまずくのは、年長さんや小学1年生によくあること。

アナログ時計に慣れていなかったり、時間の感覚がまだ育っていなかったりするのは、決して珍しいことではありません。

だからこそ、家庭で「見る」「聞く」をくり返しながら、少しずつ慣れていくことが何より大切です。

- 数字つきのアナログ時計を部屋に置く

- 毎日の生活の中で「今、何時?」と声をかける

この2つを続けるだけで、子どもは時間を読む力を自然と育てていきます。

焦らなくても大丈夫。

「できた!」の経験を少しずつ重ねながら、子どもが時計を読むサポートをしていきましょう。