うちの子、字が汚い…

小学1年生のノートや宿題を見て、そう感じることありませんか?

- マスからはみ出している。

- 形が崩れて読みにくい。

つい「もっと丁寧に書いて」って言いたくなっちゃうよね

分かります。でも安心してください。小1で字が汚いのは、よくあることなんです。ちょっとした工夫で、きれいな字を目指せますよ。

この記事では、家庭でできる、簡単な練習方法3ステップを紹介します。

- 「毎日どんな練習をしたらいい?」

- 「親はどこまで口を出して大丈夫?」

そんな疑問にも答えていきます。

字が汚い原因は?小1によくある3つの理由

小学1年生は、まだ字を書く基礎が育っている途中。

崩れた字や読みにくい字になってしまうのが当たり前なんです。

小学1年生の字が汚くなってしまう主な理由を、詳しく見ていきましょう。

- 姿勢や鉛筆の持ち方が安定していない

- 字の大きさやマスの使い方が分からない

- 勉強よりも、遊びたい気持ちが優先されがち

姿勢や鉛筆の持ち方が安定していない

小学1年生の子どもは、まだ体幹の筋肉が十分に発達していません。背筋を伸ばして座り続けるのは難しく、すぐに前かがみになったり、肘をついたりしてしまいます。

姿勢が安定しないから、手先に余計な力が入り、線が曲がったり字が乱れたりするのです。

まずは、「正しい姿勢を維持するのが難しい年齢なんだ」と理解してあげましょう。

さらに、手や指の筋力も未発達。鉛筆をしっかり安定させるのも難しいんです。

三本の指(親指・人さし指・中指)で支える「三点持ち」が理想ですが、力が足りず鉛筆がグラグラしたり、逆にギュッと握り込んで疲れてしまったりすることもあります。

こうした手先の未熟さが、字の形の不安定さにつながっているのです。

字の大きさやマスの使い方が分からない

小学1年生は、まだ「どのくらいの大きさで字を書けばちょうどよいのか」をつかめていません。だから、マスからはみ出してしまったり、逆に小さすぎて読みにくくなったりしがち。

国語や算数のノートは、最初は大きなマスを使いますが、マスの中に字をおさめるのは、子どもにとっては意外と難しいもの。なぜなら、

- マスの真ん中に字を書く

- 上下左右の余白をそろえる

といった感覚は、経験を積みながら少しずつ身につくものだからです。

また、字を構成するパーツのバランスをイメージする力(空間認知)も、まだ発達の途中。

「横棒が長すぎる」「丸が小さすぎる」といったアンバランスさが出やすいのは、そのためです。

小学1年生は「字の形を頭でイメージして、それを手で表現する力」を、育てている最中。字のバランスがとれないのは自然のことなんです。

勉強よりも、遊びたい気持ちが優先されがち

小学1年生の子どもにとって、遊びは生活の中心。「きれいに字を書く」よりも「早く宿題を終わらせて遊びたい」という気持ちが先に立つのは、ごく自然な姿です。

その結果、ノートを丁寧に書くよりも、とにかく終わらせることを優先してしまい、字が雑になってしまいます。

特に、ゲームやテレビ、外遊びなど「このあと楽しみが待っている」状況では、その傾向が強くなりがち。

また、思考スピードが、手の動きよりも早いため、「早く書いて次に進みたい」という気持ちから、どうしても筆圧や線のコントロールが甘くなってしまうことが多いんです。

つまり、「字が汚い」の裏には「遊びたい」「早く終わらせたい」という子どもらしい心理が隠れているのです。

字が汚いのは「能力が足りないから」ではなく、「成長の途中だから」。時間をかけて少しずつ練習していけば、必ず変わっていきます。焦らず、無理せず、サポートしてあげましょう。

家庭でできる!字がきれいになる3ステップ練習法

成長の過程だから字が汚いのはわかったけど、これからきれいな字が書けるように家で練習させたいな。

ここでは、家庭でできる簡単な練習方法を紹介します。

宿題とは別に、家庭で字の練習を取り入れてみたいときの参考にしてくださいね。

ステップ1:姿勢を整えよう

字が汚くなる大きな原因のひとつ、姿勢。

字を書く前に、まずはここをサポートしてあげましょう。

チェックするポイントは3つ。

- 足の裏が床についているか

- 背中が丸まっていないか

- ノートが体の正面に置かれているか

字を書く前は必ず、親子で「姿勢チェック」をする習慣をつけると効果的です。

声かけはシンプルでOK。

こんな合言葉にすれば、子どもも理解しやすくなりますよ。

リビングの椅子では足が床につかないことも多いので、足台や高さを調整できる椅子があると安心。

勉強のときだけでなく、食事のときにも姿勢を意識できるようになりますよ。

ステップ2:マスの中に書く練習をしよう

次はさっそく、書く練習です。

でも、子どもに任せてただ書かせるだけでは、なかなかできるようにはなりません。

そこで効果的なのが、

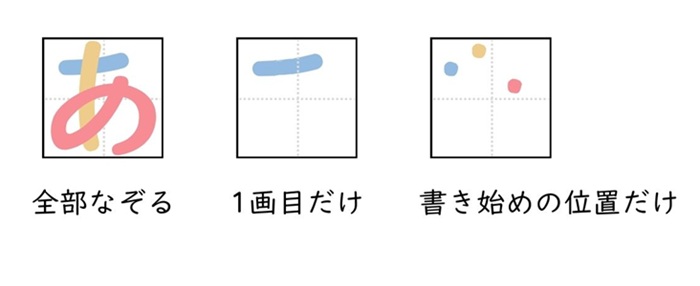

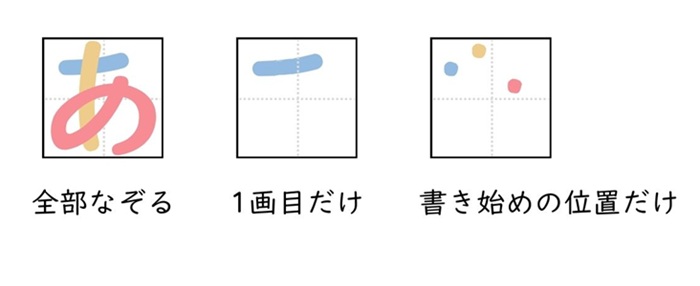

親がうすい線でお手本を書いて、子どもがなぞる練習です。

「どのくらいの大きさで書けばいいのか」を感覚的に身につきます。

慣れてきたら、全部を書かずに

- 一画目だけ書いて残りは子どもに任せる

- 書き始めの位置に点を打ってあげる

など、ヒントを少しずつ減らしていくのがコツ。

※画像のなぞる線は分かりやすくカラーにしていますが、実際は鉛筆でうすく書いてあげるだけでもOKです。

こうやって練習すると、だんだん自分でバランスをとって書けるようになっていきます。

この練習は1日3文字でもOK!1文字だけでも「うまく書けた!」という達成感を積み重ねていくことが大切。

辛くなってしまっては効果がないので、子どもの機嫌がいいときを狙って、無理なく取り入れてみてくださいね。

ちなみに、ノートを用意するなら、8マス~10マスがおすすめです

ステップ3:「できた!」を見える形で残そう

練習したら、必ず成果を見える形で残しましょう。

たとえば、

- きれいに書けた字に花丸をつける

- お気に入りのシールを貼ってあげる

こうして、「できた証」を残してあげれば、子どもの中に「できて嬉しい」という気持ちとともに達成感が生まれます。

この気持ちが、「また書きたい」という前向きな気持ちを育ててくれるんです。

前に書いた字と今日の字を並べて見せるのもGood!「成長してる!」と子ども自身が実感できます。この積み重ねが「きれいに書きたい」という気持ちを育ててくれますよ。

先生がよく使ってる採点ペン。シュッて丸をつけた時の音がよくて、テンション上がります。

練習だけじゃない!「字が汚い」を克服する方法

うちの子、座って練習するのは、すぐ飽きちゃう。練習させたいのに…

「字の練習をしよう!」と言うと、子どもはどうしても構えてしまいがち。

そこで、日常の中でできるの一工夫をご紹介!

遊び感覚で取り入れられるので、子どもも楽しんで続けられますよ。

ぬり絵、迷路、写し絵で運筆練習

迷路やぬり絵、写し絵は運筆の練習にぴったり。

せまい道を鉛筆でたどっていったり、線に沿ってなぞったりするうちに、「鉛筆を思い通りに動かす力」が自然についていきます。すると、字も自然と安定してきますよ。

誰かのために字を書く場面をつくる

誰かに読んでもらうという意識は、字を丁寧に書こうとする意欲につながります。

たとえば、

- お母さんのために買い物リストを書く

- お父さんに感謝の手紙を書く

など、生活の中で「誰かのために字を書く場面」を作りましょう。

書いてもらったら、「ありがとう!助かるよ」「とっても嬉しいよ」と感想を伝えるのを忘れずに。

書いたことを感謝される経験は、自信となり、「もっと丁寧に書いて伝えたい」という意識につながっていきます。

まとめ|小1の字は工夫次第でぐんと変わる

小学1年生で字が汚いのは、よくあることです。

まだ手や指の力が発達途中で、姿勢や持ち方も安定していないのが当たり前。「きれいに書く」より「早く終わらせたい」気持ちが強い子も少なくありません。

焦らず、無理のない範囲で、子どもの字の練習を取り入れられるといいですね。

家庭で字の練習を取り入れるときは、

- 姿勢と持ち方を整える

- 字の大きさをそろえる練習をする

- できた字を褒める

短い時間でも続けていくと、子どもの字は確実に整っていきます。

そして、「読める」「きれいに書けた」という実感が増えると、子どもは勉強そのものにも自信を持てるようになりますよ。ぜひお子さんと一緒に試してみてくださいね。

チャレンジタッチのひらがな学習なら、

飽きさせない工夫、自信を持たせる工夫がたくさん

\こちらもチェックしてみてくださいね/