「小学生って、塾に通わせたほうがいいのかな…」

「でも、今のうちは家庭でなんとかやっていきたい」

そんなふうに思いながらも、家庭学習に不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

わが家も、いわゆる「塾なし」で家庭学習を続けているひとつの家庭です。

上の子は小学6年生になりますが、これまで一度も塾に通ったことはありません。本人の希望により、今後も通う予定はありません。

そんな長女ですが、学校での成績は上位をキープし続けています。

この記事では、元教員ママである私が、塾に通わせずに家庭で勉強を続けるために実践してきたことを紹介します。

- 塾に通わせない選択をした理由

- 塾なしでも勉強が続く習慣づくりのコツ

- 実際に使っている教材

きみどり

きみどり「塾なし家庭学習、ほんとに大丈夫かな?」と感じている方のヒントになればうれしいです。

塾なしで家庭学習を選んだ理由|わが家の決断

「塾に行かせたほうがいいのかな…」

「家庭学習だけで、本当に大丈夫?」

そんなふうに、私もずっと迷っていました。

でも、わが家はあえて塾なしの家庭学習スタイルを選びました。そこには、2つの大きな理由がありました。

理由①塾代は高い…教育費をおさえたかった

わが家は3人きょうだい。

もし全員が塾に通うことになれば、小学生のうちから年間100万円以上の教育費がかかる計算になりました。

ひゃ…100万円!?ちょっと現実的じゃないかも…

私もおどろきました。正直、そんなにお金を払ってまで塾に行かせたいという気持ちはありませんでした。

「家庭学習でできることをしっかりやれば、塾なしでも十分やっていけるのでは?」と思ったんです。

もちろん、子どもの将来に必要な出費は惜しまないつもりでしたが、家計とのバランスを見ながら、無理のない学び方を選びたいと思っています。

理由②家庭学習なら、子どものペースで学べる

もうひとつの理由は、子どものペースに合った学び方を選びたかったからです。

わが家の長女は、どちらかというとマイペース。理解できればどんどん進める反面、分からないまま次に進むと、気持ちがついていかなくなるタイプでした。

そんな長女にとって、「みんなと同じペースで進む塾の授業」は、かえってストレスになるかもしれないと感じました。

うちの子も塾についていけるか不安なんだよなあ。

家庭学習なら、子どもに合ったペースでじっくり取り組める。焦らず、自信を持ちながら進められる──それが、何より大きなメリットだと思います。

もちろん、塾に通わせないことへの不安がなかったわけではありません。

でも、わが家にとって「今、必要なのはどんな学び方か?」と考えたとき、塾なしの家庭学習がいちばんしっくりきたんです。

塾なし家庭学習のメリット・デメリットを正直に話します

家で勉強させるって難しくない?

家庭学習だと勉強のモチベーションが続かないという声は多いですよね。私自身も不安がいっぱいでした。

しかし、実際に家庭学習を続けたからこそ、わかったことがたくさんあります。

ここでは、小学生の家庭学習を塾なしで6年間続けて感じた、リアルなメリット・デメリットを、正直にお伝えします。

メリット①:教育費の負担を抑えられる

やっぱり一番大きいのは、教育費がグッと抑えられること。

塾代がかからない分、通信教材に少しだけこだわったり、貯蓄や資産運用に回したりするゆとりができました。

メリット②:時間のゆとりがあるから、生活に合わせやすい

塾への通学がない分、家庭のスケジュールに合わせて学習時間を調整できるのは大きなメリットでした。

平日の夕方もバタバタせず、ゆとりをもって家庭学習に取り組めています。

きょうだいでバラバラな予定がある日も、無理に送り迎えをせずに済むのは、ほんとうに助かります。

メリット③:子どもの変化に気づきやすい

親がそばにいるからこそ、子どもの得意・苦手や学習のリズムに気づきやすくなりました。

「漢字練習を面倒だと感じてるな」と分かれば、「今日の漢字、きれいに書けてるね!」という声かけひとつで、子どものやる気は変わります。

子どもの勉強したくないという気持ちが大きくなる前に、ちょっとした声かけでやる気を引き出してあげることができるのは、家庭学習の大きな強みだと感じました。

デメリット:親のサポートが必要不可欠

一方で、塾なし家庭学習のいちばんのハードルは「親の関わりの多さ」です。

丸つけや声かけ、やる気の波に合わせた対応…。

ときには忙しさで「今日はもういいかな」と思ってしまう日もあります。

また、受験情報や学習進度を自分で把握する必要があるという不安もあります。

でも今は、ネットやSNSを使えば情報も得られやすくなってきました。

仕事や家事に追われてると、毎日ちゃんと見てあげられるか心配…

わかります!私も、最初は「全部私が見なきゃ」と気負ってしまって、すごく疲れました。

でも、少しずつ見守るスタイルに変えていったら、気持ちもラクになりましたよ。

家庭学習には、メリットもあれば大変さもあります。

それでも、「子どもに合った方法で、無理なく続ける」という姿勢が、結果的にいちばん力になると感じています。

塾なしでも続く!家庭学習を習慣化する5つの工夫

家庭学習って、毎日続けるにはどうすればいいの?

わが家も最初は、声かけしても全然動いてくれない…なんて日ばかりでした。

でも少しずつ、「これならいけそうかも?」という工夫が見えてきて、今では自然と机に向かう流れができています。

ここでは、そんな習慣化のきっかけになった5つの工夫をご紹介します。

工夫①勉強のタイミングは行動とセットにする

家庭学習を習慣化するときに意識したいのは、

「何時にやるか」よりも、「どの行動とセットでやるか」を決めることです。

たとえば、

- おやつを食べたら勉強スタート

- 朝の支度が終わったら勉強タイム

- 夕飯の前にワークを1ページ

こんなふうに、日常の行動と勉強をセットにすることで、学習が生活の一部になっていきます。

わが家の長女は、朝の支度を済ませたあとに勉強する習慣を身につけました。

起床 → 着替え → 勉強 → 朝ごはん → 歯みがき → 読書 → 登校

この流れは、試行錯誤した結果、長女自身が決めた流れ。

自分が取り組みやすいように決めていることもあり、「勉強しなさい」と声をかけなくても、自分から机に向かえるようになっています。

「〇時になったらやる」より、「〇〇のあとにやる」「〇〇の前にやる」のほうが、子どもにとっては分かりやすいんです。勉強を生活の流れに乗せることがポイントです。

「いつやるか」を子ども自身に決めさせるのも大切。

親が決めてしまうと、「やらされている感」が大きくなり、自分からやる気にはなりにくいです。

工夫②座ったらすぐに取り組めるようにしておく

家庭学習を続けるうえで意外と大切なのが、「どこでやるか」。

わが家では、リビングやダイニングなど、親の目が届く場所を基本の学習スペースにしています。

さらに意識しているのは、座ったらすぐに始められる状態にしておくこと。

鉛筆、消しゴム、ドリル、チャレンジのタブレットなど、その日に使うものはすべて、子どもごとにまとめた「勉強セット」として用意してあります。

「勉強道具を取りに行く」という一手間があるだけで、子どもってやらなくなっちゃうんですよね。すぐに始められる準備ができていると、取りかかりがぐんとラクになります。

このように、

- いつもの場所で

- 迷わず、すぐに手を伸ばせる状態で

学習できる環境が整っていると、自然と「ここに座ったら勉強モード」が定着してきます。

特別な学習机や勉強部屋じゃなくても大丈夫。

大切なのは、「座ったらすぐに始められる環境」をつくっておくことです。

工夫③「できた!」を見える化して達成感に

家庭学習は、「どこまでやったか」が分かりにくいと、子どもはすぐに「なんかつまんない…」「もういいや」となってしまいがちです。

たとえば、

- 勉強した内容をシートに記録する

- 終わったページにシールを貼る

- チェックリストを用意して、達成感を「見える化」する

小さなことでも「ちゃんとがんばった!」を形にしてあげることを意識しています。

「見える」だけで、子どもってすごく前向きになるんです。「今日の分、ちゃんとできた!」っていう実感が自信につながります。

家庭学習は、毎日少しずつ進めることが理想ですが、「どこまでできたか」を振り返れる仕組みがあるだけで、子ども自身が「積み上げている感覚」をもてるようになります。

達成感があるから、またやろうと思える。

この小さなサイクルが、家庭学習を続ける大きな力になるんです。

工夫④親は「見守る&声かけ」で十分

「教えなきゃ」「ちゃんと見てあげなきゃ」と思うほど、家庭学習は親にとっても負担になりやすいですよね。

でも実は、そばにいるだけで、子どもは安心して学習に向かえることも多いんです。

わが家では、勉強中はなるべく同じ空間にいて、声をかけたり、ちょっと覗き込んだりする程度にしています。

「今日も頑張ってるね」「この漢字、きれいに書けてるね」とちょっとしたひと言をかけるだけ。

そばにいるだけで、子どもはすごく安心するんです。ちゃんと見てもらえてるって感じられると、それだけでやる気につながります。

教えることよりも、「見守ってくれてる存在」でいることの方が、子どもにとっては大きな支え。

無理に教えようとせずに、「がんばってるね」と見守る姿勢を大事にするだけで、家庭学習は取り組みやすくなります。

工夫⑤やれない日があっても大丈夫。「戻れる仕組み」を作ろう

家庭学習は「毎日やる」のが理想に見えますが、実際には、体調や予定、気分によってうまくいかない日もあるのが現実ですよね。

でも、続かない日があっても大丈夫。

大切なのは、また元に戻れる仕組みを作っておくことなんです。

たとえば、

- 「今日はできなくても、明日やればOK」

- 「週に1回はお休みしてもOK」

「1日休んでも大丈夫、明日がんばろう」で大丈夫という余裕があると、気持ちがすごくラクになります。

家庭学習は、完璧じゃなくてOK。続かない日も「お休みの日」と考えれば、気持ちがリセットできます。

「できなかった」ではなく、「お休みしただけ」と思える余裕があれば、子ども自身もプレッシャーを感じず、前向きにまたスタートできます。

無理に頑張るよりも、戻ってこられる柔軟な習慣が、家庭学習を長く続けるいちばんのカギかもしれません。

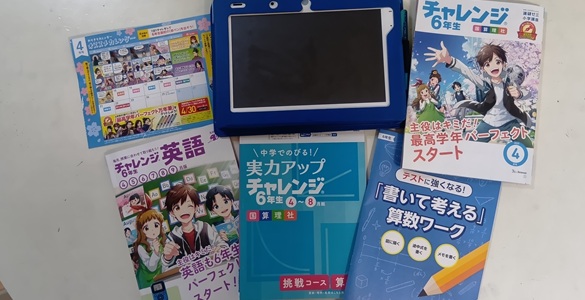

教材はどうしてる?わが家は進研ゼミ一本

家庭学習を続けるなら、やっぱり教材選びが重要だよね…

悩んだ末、わが家が選んだのは進研ゼミでした。

Z会やスマイルゼミ、市販のドリルなども検討しましたが、「これなら続けられそう!」と感じたのが進研ゼミ。

進研ゼミを選んだ理由|わが家の決め手は?

家庭学習を進めるにあたって、どんな教材を使うかは本当に悩みました。

Z会、スマイルゼミ、スタディサプリ、市販のドリルなども検討しましたが、最終的に、わが家が選んだのは進研ゼミです。

進研ゼミに決めた理由は、主に次の3つ。

- 子どもが「楽しそう」と感じた教材だったから

→ タブレットでも紙でも、キャラクターや演出が子どもに合っていた! - 毎月届くことで、取り組む流れが自然にできると思ったから

→ 自動的に届く=親も子どもも「今月の分」を意識できる! - 価格とのバランスがよかったから

→ 通塾と比べると圧倒的に安く、かつ内容も十分!

「勉強内容の良さ」も大事だけど、それ以上に「うちの子が続けられるかどうか」を重視しました。

進研ゼミのタブレット教材がどんな感じか知りたい方は、こちらをチェックしてみてください。

進研ゼミを計画通りに進めるには?

進研ゼミって、「最初はやる気満々だったのに、いつの間にかやらなくなっちゃった…」って声、よく聞くんだけど、どうなのかな?

それは、ちょっとした工夫で解決できます!「ちゃんと続けられる仕組み」を生活の中に取り入れることが大切なんです。

- 勉強する時間帯を決めて、毎日のリズムに組み込む

- 1日1〜2レッスンだけなど、小さく区切って取り組む

- 教材は「今やる分」だけ見える場所に置く(溜めない工夫)

- 終わったら「今日も取り組めたね」と、できたことを褒める

親が少し関わるだけで、子どもは続けやすくなります。

進研ゼミを続ける工夫については、こちらの記事でもくわしく紹介しています

\公式ページでさらに詳しく見てみる!/

まとめ|塾なしでも、家庭学習は続けられる

「塾に行かせた方がいいのかな…」「家庭学習だけで大丈夫かな…」

そんな不安を抱えながら、わが家の小学生も「塾なし家庭学習」を選びました。

でも、毎日のちょっとした工夫や声かけを積み重ねることで、今では家庭学習が生活の一部として、自然と続けられるようになっています。

この記事では、わが家で実践している5つの工夫をご紹介しました。

- 勉強のタイミングは行動とセットにする

- 座ったらすぐに始められる環境をつくる

- 「できた」を見える化して、やる気を継続

- 親は見守りと声かけで安心を支える

- 続かない日があってもOK。戻れる仕組みがカギ

どれかひとつでも、「これ、やってみようかな」と思えるものがあったら、ぜひ今日から取り入れてみてくださいね。

塾なしでも、無理なく続ける仕組みがあれば、家庭学習はちゃんと力になります。

完璧じゃなくて大丈夫。「わが家なりのスタイル」で、一歩ずつ積み上げていきましょう

\公式ページでさらに詳しく見てみる!/