進研ゼミって、チャレンジタッチ(タブレット学習)とチャレンジ(紙教材)、どっちが合うの?

わが家でもこの選択にかなり悩みました。

タブレットのほうが楽しそう。だけど、紙のほうが「ちゃんと勉強してる感」があって、安心できそうな気もするんですよね。

結局わが家は、長女・長男ともに、チャレンジタッチ(タブレット)とチャレンジ(紙教材)の両方を経験しています。

長女は1年生まではチャレンジタッチを使っていましたが、2年生から紙教材に変更。長男も最初はタブレット派でしたが、2年生の途中(6月)から紙教材へ切り替えました。

実際に両方を使ってみて実感したのは、「子どもによって向き・不向きが全然違う」ということ。

この記事では、進研ゼミのチャレンジタッチと紙教材の違い・比較・選び方のコツを、元教員&3児ママのリアルな体験にもとづいてわかりやすく解説します。

「どっちがうちの子に合うの?」と迷っている方の参考になればうれしいです!

\体験&資料請求は無料です/

チャレンジタッチと紙教材の違いは?どっちを選ぶべきか徹底比較

進研ゼミを始めるとき、まず迷うのが学習スタイルの選択ですよね。

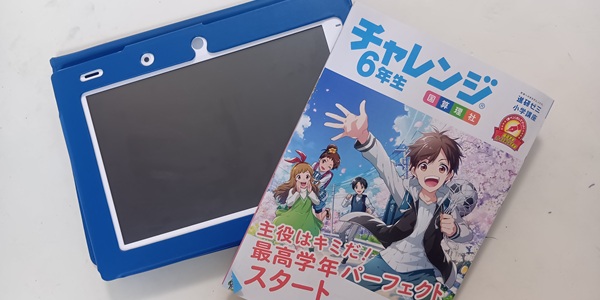

タブレット学習のチャレンジタッチと、紙に書いて進めるチャレンジ(紙教材)は、どちらも同じ進研ゼミ小学講座の中から選べます。

チャレンジタッチと紙教材の違いまとめ

| 比較項目 | チャレンジタッチ(タブレット) | チャレンジ(紙教材) |

|---|---|---|

| 学習スタイル | タブレット操作で自動進行 | 紙に書きながらコツコツ学ぶ |

| 採点・解説 | 自動採点+動画解説あり | 親 or 自分で採点(3年生〜) |

| モチベーション | ミニゲーム・演出ありで楽しく | シール・努力賞で達成感を得やすい |

| 書く量 | 少なめ(入力中心) | 多め(書いて覚える力がつく) |

| 親の負担 | 少なめ(自動で進む) | 丸付け等、低学年は関与あり |

| 育ちやすい力 | 学習習慣の定着 | 計画力・書く力・集中力 |

チャレンジタッチは楽しく取り組める仕掛けがたくさんあるので、学習習慣をつけたい時期や、勉強に苦手意識がある子どもにおすすめです。

一方、チャレンジ(紙教材)は「書いて覚える力」や「計画的に学ぶ力」が伸びやすく、学年が上がるほどその効果を実感できます。

実際に両方を使ってみて、「チャレンジタッチと紙教材、どっちが合う?」という悩みには、性格や学年に合わせて選ぶのがいちばん大切だと感じました。

チャレンジタッチを今すぐチェックしたい方はこちら(Webで簡単に体験できます)

料金・教材・サポートを比較表でチェック!

チャレンジタッチと紙教材は、基本的に月額料金は同じですが、使い方やサポート体制には違いがあります。

ここでは、わが家の体験をもとに、主な比較ポイントをまとめてみました。

| 比較項目 | チャレンジタッチ | チャレンジ(紙教材) |

|---|---|---|

| 月額料金 | 学年ごとに異なる(例:小4で約4,980円)※紙と同じ | 学年ごとに異なる(例:小4で約4,980円)※タッチと同じ |

| 教材の形式 | タブレットで進行・自動表示 | 紙に書き込み・冊子型 |

| 添削課題 | 赤ペン先生の提出あり(タブレットで完結) | 同様にあり(Web提出または郵送) |

| 自動採点 | あり(間違いは即時チェック) | なし(親 or 子どもが採点) |

| 解説の形式 | 動画や音声で理解しやすい | 解説冊子を読んで理解する |

| 保護者の関与 | 少なめ(見守り中心) | 多め(特に低学年で丸付けが必要) |

| サポート機能 | AIおすすめ問題・自動復習提案 | 紙ベースの復習+カレンダーで管理 |

| モチベーションアップの仕組み | ゲーム・ルーレット・ごほうび演出が豊富 | シール・努力賞など達成感が得られる設計 |

チャレンジタッチは「ひとりでどんどん進めたい子」にぴったりで、親の手がかからないのが最大のメリット。

自動で採点してくれるし、間違ったところの見直しもやってくれる。特に共働き家庭にとっては、頼れる存在ね。

一方、紙教材は「書いて覚える力」を大切にしたい家庭におすすめ。

タブレット学習が当たり前になってきた今だからこそ、「書くこと」を大切にしたいというご家庭にも、紙教材はぴったりです。

チャレンジタッチのタブレット代は無料?保障は?

チャレンジタッチを選ぶ場合、気になるのがタブレット本体の費用や壊れたときの対応ですよね。

進研ゼミでは、条件を満たせばタブレット代は無料になります。

タブレット代は実質無料!

- 端末代:8,300円(税込)

- ただし、6か月以上の継続受講で無料!

- 6か月未満で退会すると、タブレット代の支払いが必要になります(詳細は公式サイトで要確認)

保障制度もある!

- 「チャレンジパッドサポートサービス」(年額:3,600円)に加入すると、自然故障・破損にも対応

- 保障対象内であれば、1回目の修理は無料(送料・手数料のみ負担)

わが家では、長女がチャレンジタッチを使っていたときにタブレットの保障サービス(チャレンジパッドサポートサービス)にも加入していました。

結果的に一度も故障などはなく、修理のお世話になることはありませんでしたが、「いざというとき安心」という意味では入っていてよかった」と感じています。

【わが家の体験談】チャレンジタッチと紙教材を両方使ってみた感想

違いは分かったけど、うちの子にはチャレンジタッチと紙教材、どっちが合うのか知りたいな。

わが家では、両方のスタイルを実際に使いながら、それぞれの特徴やメリット・デメリットを実感してきました。

「タブレットが向いてる子」「紙教材のほうが力がつく子」、その違いがはっきり見えてきたので、わが家の体験談をもとに、詳しくご紹介しますね。

長女はタブレットが合わなかった!紙教材でやる気回復

長女が進研ゼミを始めたのは1年生のとき。

そのときに選んだのは、タブレット学習の「チャレンジタッチ」でした。

チャレンジタッチなら、自動採点&動画解説があるので、親の手をかけずに学習を進められる点が魅力でした。

実際に始めてみると、

- 自分専用のタブレットが嬉しい

- ミニゲームや演出で楽しく学べる

- 苦手な単元も動画で理解しやすい

と、最初はかなり意欲的に取り組んでいました。

「ちゃんと書きたいのに、うまく書けない…」という違和感から、2年生のタイミングで紙教材へ変更することに。

紙教材に変えたことで、

- 書きやすくなり、漢字練習への意欲アップ

- ごほうびシールでモチベーションが復活

- 親の丸つけは必要でも、学習が丁寧になった

という変化があり、学びのスタイルがしっくりくるようになりました。

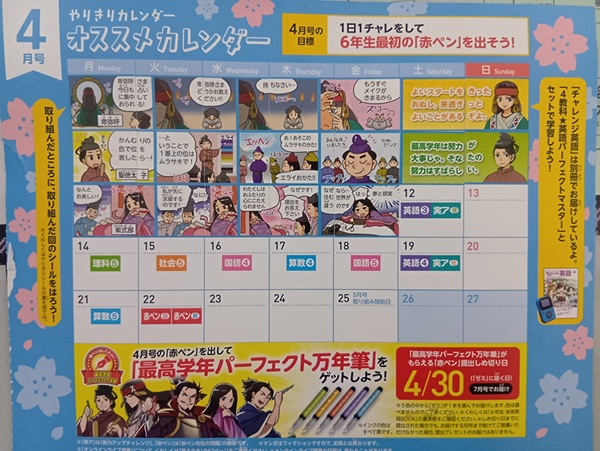

現在は、進研ゼミの学習カレンダーにそって、自分で学習計画を立て、取り組むことができています。

「今日はここまでやったらシールが貼れる!」という仕組みも、やる気を支える大きなポイントです。

6年生の今|完全に自立した学習スタイルへ

現在、長女は学習計画を立てるところから丸付けまで、すべて自分で行っています。

とはいえ、チャレンジの場合は、

「何日に〇ページをやる」という具体的な学習計画をすでに立ててくれています。

学習カレンダーが付属でついており、やったらシールが貼れる仕組み。

長女は、このカレンダー通りに進めるというめあてを立てて取り組んでいます。

6年生の学習は1日20分~40分ほどで終わります。

紙教材は、自分で学習計画を立てて取り組む力が付きそうだね。

最初は楽しく始められるタブレット学習、学年が上がったら自分で丸付けしたり計画を立てたりできる紙教材にするのは、成長過程に合っていておすすめですよ。

さらに、チャレンジタッチのタブレットは返却不要です。

限られた範囲ではありますが、長女は今でもチャレンジタッチのタブレットを活用しています。

- 学びライブラリーで読書

- AI国語算数トレーニングを活用して、苦手克服や予習

- チャレンジイングリッシュ・オンラインスピーキングに活用して英語学習

ちなみに、チャレンジタッチを退会した場合も、タブレットは活用できます!

長男はチャレンジタッチで習慣化!でも漢字の書きにくさで紙教材へ

長男は年長のときにチャレンジタッチを始め、小学2年生の途中までタブレット学習を続けていました。

最初はもう、チャレンジタッチが大のお気に入り!

- ルーレットやミニゲームで楽しく学べる

- 勉強後に「ごほうび演出」がある

- 自分専用のタブレットがうれしい

そんな仕組みにワクワクしながら、毎日「今日はタッチやったよ!」と報告してくれていました。

特に、低学年のうちは“楽しい”が最大のモチベーション。

でも、2年生になって、「タッチペンだと漢字がうまく書けない」という不満がぽつぽつと出始めたのです。

最初は楽しかったはずのタブレットも、

- 「もっとちゃんと書きたい」

- 「書いた文字がきれいに見えないのがイヤ」

という本人の思いが強くなっていきました。

そこで話し合いの末、2年生の途中から紙教材に切り替えることにしました。

実際に紙教材に変えてからは、

- 書きやすくてストレスがなくなった

- 自分の文字に自信がついた

- 勉強に集中できるようになった

と、前向きな変化がたくさんありました。

今でも「チャレンジタッチ、楽しかったな~」と言っていますが、

「やっぱり紙の方が書きやすいし、勉強しやすい」と、本人も納得して取り組めています。

リアルに感じたそれぞれの良さと課題

長女・長男がそれぞれチャレンジタッチと紙教材を使ってみて感じた、「実際のところどうだったのか?」をまとめてみます。

どちらにもメリット・デメリットがありましたが、子どもの性格や成長段階によって、向き・不向きがはっきり分かれることがよくわかりました。

チャレンジタッチのよさと課題

| 良かった点 | 課題 |

|---|---|

| 自動採点で親の手がかからず、共働き家庭に◎ ゲームや演出が楽しく、学習のハードルが下がる 間違いの解き直し機能で理解が深まる | 書く練習が少なく、漢字学習が不十分に感じることも タッチペンの書き心地がストレスになる子もいる 楽しさ優先で、内容が雑になる可能性も |

紙教材のよさと課題

| 良かった点 | 課題 |

|---|---|

| たくさん書くことで、漢字や計算の定着がしっかり 「学習カレンダー」やごほうびシールで計画力が育つ 紙に残るので、振り返り学習もしやすい | 低学年のうちは親の丸つけが必要(特に最初のうちは手間) 自分で進める力がつくまで、多少のサポートが必要 |

実際に選んだママたちの声も紹介

進研ゼミを選ぶとき、他の家庭がどうだったのか、気になりますよね。

ここでは、SNSでよく見かけるチャレンジタッチとチャレンジについての感想を紹介します。

タブレットを選んだママの声

チャレンジタッチは、子どものやる気を上手に引き出してくれます。

- 言われなくても取り組めた

- 定期的にモチベーションアップしてくれる

など、習慣化に関して良い意見が多く見られました。

一方でこんな意見も・・・

わが家の長男と同じです。タッチペンの書き心地に関しては、お子さんに合う合わないがありそうです。

紙教材を選んだママの声

Xを見てみると、「紙教材でやらせたい」と考える方も多く見られました。

また、紙教材を選んだご家庭では、

- 紙教材にも、子どものやる気をアップさせる仕組みがある

- 難しすぎなくて取り組みやすい

といった意見もありました。

チャレンジタッチと紙教材、どっちが向いてる?子どものタイプ別おすすめ

タブレット学習のチャレンジタッチと、紙に書いて学ぶチャレンジ。

実際にどちらも使ってみて感じたのは、「子どもによって、どちらが合うかは本当に違う」ということでした。

そこでここでは、子どもの性格や学習タイプに合わせた選び方を、わが家の経験と教員目線をもとに紹介します。

子どもの性格・学習スタイル別に解説

| 向いている子のタイプ | チャレンジタッチ(タブレット) | チャレンジ(紙教材) |

|---|---|---|

| 学習スタイル | 楽しく取り組みたい/ゲームが好き | 落ち着いてコツコツ取り組める |

| 性格 | 飽きっぽい/マイペース | 几帳面/自分でやりたい気持ちが強い |

| 書くことの得意さ | 書くのが苦手 or ストレスを感じやすい | 書くのが好き or 丁寧に書きたいタイプ |

| 親の関わり | 少なめで済ませたい(共働きなど) | 最初はサポートしてでも力をつけたい |

しかも、Webで簡単に手続きできちゃいます。

「うちの子にはやっぱりこっちかも…」と思ったら、ネット上の手続きだけで、翌月号から変更OKなんです!

ただし注意点も

最初にチャレンジタッチ(タブレット)を選んだ場合、6か月未満で退会や紙教材への切り替えをすると、タブレット代8,300円が発生します。

チャレンジタッチ⇔紙教材の切り替えはできる?方法と注意点

チャレンジタッチと紙教材は、あとから自由に切り替えができるのが大きな魅力。

実際にわが家も、長女・長男ともに「やっぱり紙教材の方が合ってるかも」と感じて、タブレットから紙教材へ変更しました。

ここでは、チャレンジタッチと紙教材を切り替えるときの方法と注意点を説明します。

切り替えのタイミングと手続き方法

手続きはとてもシンプルで、ベネッセの会員サイトからオンラインで申請するだけ。

手続きの締め切りは、前の月の1日までです。

たとえば、「6月号から紙教材に変更したい」と思ったら、5月1日までに申請すればOKです。

電話や郵送などの手間は一切なく、忙しい家庭でもスムーズに切り替えができる点は、進研ゼミの大きな強み。

ちなみに、紙教材からチャレンジタッチへの切り替えも、同じように簡単にできます。

注意点|料金の違い・切り替えのタイミングなど

教材スタイルの切り替えは簡単ですが、いくつか事前に知っておきたい注意点もあります。

①料金は基本的に同じ

チャレンジとチャレンジタッチ、月額料金は学年ごとに同額です。

どちらにしても「学年ごとの料金体系」に沿って決まっているため、

②タブレット代に注意(チャレンジタッチを先に選んだ場合)

進研ゼミでは、チャレンジタッチを6か月以上続ければ、タブレット代(8,300円)は無料になります。

チャレンジタッチと紙教材、よくある質問&疑問に回答!

ここでは、実際に多く寄せられるよくある質問にリアルな体験をもとにお答えしていきます!

まとめ|チャレンジタッチと紙教材、どっちが合うかは試して見つけよう!

チャレンジタッチと紙教材、どちらも進研ゼミの魅力的な教材ですが、合うかどうかは子どもによって違います。

わが家では、

- 長女は「書きやすさ」や「自分で計画を立てたい」気持ちから紙教材に変更

- 長男は「ゲーム性が楽しい」と感じてタッチを続けていたけれど、書きにくさから紙教材に変更

進研ゼミは途中で学習スタイルの変更もOKなので、迷っているならまずは無料体験教材や資料請求で、子どもの反応を見てみるのが一番です!

\体験&資料請求は無料です/