宿題、帰ってすぐにやってくれたら楽なんだけど…

でも現実は、

遊んでばかりで、なかなか宿題を始めない…

宿題を出したものの、進む気配がない…

そんなお子さんの姿に、ついイライラしてしちゃうこと、ありませんか?

帰宅直後は子どもも疲れていてたり、すぐに遊びたかったりして、思うようにいかないですよね。

- 「どう声をかけたらいいんだろう」

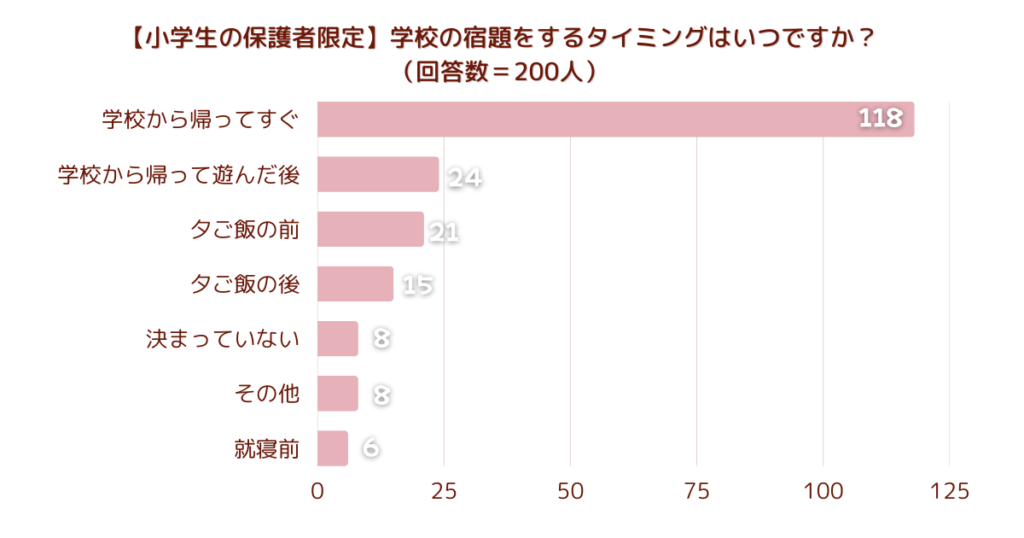

- 「他の家ではどうしてるんだろう」

と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、

- 小学生が帰ってすぐ宿題に取り組めない理由

- 子どもが自分から宿題に取り組めるようになるちょっとした工夫

を、ご紹介します。

すぐに取り入れられる工夫もあるので、ぜひ試してみてくださいね。

宿題を帰ってすぐやるのが良いといわれる理由とは?

帰ってきたらすぐ宿題!

そんな習慣がついたら、親としては安心ですよね。

実際、宿題を帰ってすぐにやるのが理想と言われる理由はいくつかあります。

集中力が高いうちに取り組める

帰ってきたときのテンションと、登校した時のテンションって、全然違うこと、ありませんか?

学校から帰った直後は、まだ学校モードが切れていない状態。

つまり、まだリラックスモードに入る前ということ。

学校モードの時の方が、集中力が高まっていることもあり、勉強に向かいやすくなります。

気持ちが勉強に向いているうちに宿題を済ませてしまえば、時間も短くてすみますよね。

学習のリズムが整いやすい

人って、「ちょっと休んでから」「あとでやろう」と考えるほど、つい先延ばしにしてしまうものですよね。

でも、「帰ってきたら宿題をする」と決めておけば、毎日同じ流れで自然と体が動くようになります。

しかも、学校から帰るという行動は、特別なことがない限り、どんな日でも必ずあること。毎日同じ流れを繰り返すことができるので、習慣化しやすいんです。

帰宅→宿題→自由時間という流れができると、宿題にもスムーズに取り組める日が増えていきますよ。

自由時間をたっぷり使える

宿題を終わらせてから遊ぶことで、子ども自身も気持ちよく自由時間を楽しむことができます。

「早く遊びたい!」という気持ちが、結果的に行動を早めることも。

子どもって、宿題よりも遊びたい気持ちの方が大きいんですよね。だから、

と、ちょっと頑張っちゃおうかなと思える声かけで後押ししてあげると、宿題前向きに取り組めるようになります。

小学生が帰ってすぐ宿題に取り組めないのはなぜ?

でも、実際は、帰ってすぐに宿題に取り組めないことの方が多いんだよね…

ここでは、小学生が帰宅後すぐに宿題に取り組めない理由を、整理してみました。

学校の疲れがたまっている

小学生は、大人が思っている以上に学校でエネルギーを使っています。

授業に集中して、友達と関わって、休み時間も全力。帰ってくる頃には、心も体もヘトヘトなんですね。

「先に宿題をしちゃおう」と心では思っていても、まずはひと息つきたいのが本音なのかもしれません。

気持ちの切り替えが難しい

学校で頑張ってきた子どもは、帰ってきた瞬間、開放感MAX。カバンを放り出して、テレビを見たり遊んだりしたくなるのは自然なことです。

仕事から帰ってきて家に着いた瞬間は、すべてを投げ出して休みたくなることがありませんか?子どもも同じです。

空腹や眠気が集中力を下げている

帰宅後すぐの時間帯は、お腹がすいていたり、眠くなっていたりすることもあります。そんな状態では、どうしてもやる気は出にくくなってしまいますね。

「やらない子」ではなく「やれる状態じゃない」だけ。おやつを食べて満たされると、宿題に取り組めることもあります。

帰ってすぐ宿題に取り組むには?宿題タイム4つの工夫

どうしたらスムーズに宿題に取り組めるの?

大切なのは声のかけ方。ちょっとした工夫で、スムーズに宿題に取り組めるようになることもあるんです。

ここでは、わが家でも試してみて効果があった方法と具体的な声かけの仕方をご紹介します。

行動の流れに組み込んで習慣化する

「〇時になったら宿題しようね」ではなく、

「帰ったらランドセルを置いて、手を洗って、水を一口飲んで宿題」というように、行動とセットで約束しておくと、習慣化しやすくなります。

ポイントは、できるだけ細かく行動を決めること。

「帰ったらすぐ宿題」だと少し抽象的ですが、「水を飲んだら宿題」といった小さなきっかけ(トリガー)を作ると、子どもが動きやすくなります。

さらに、宿題の後の行動まで決めておくと効果的。

どういう順番で、何をするのか、具体的な流れは子ども自身に決めさせるのがポイントです。

行動を決めたら、しばらくは

- 「手を洗って水を飲んだら宿題だったね」

- 「宿題が終わったらテレビタイムだね」

と、毎回声をかけて確認してあげましょう。少し根気は必要ですが、続けるうちに行動が習慣化し、言われなくても自然にできるようになります。

そして、宿題にすばやく取り組めたときは、

- 「先にやることを終わらせておくと、思いっきり遊べていいね」

と声をかけておくようにしています。

そうすることで、「帰ってすぐ宿題に取り組む良さ」を子ども自身が感じ、モチベーション維持にもつながっていきます。

“選ばせる”ことで、行動のスイッチを入れる

大人に決められたことはイヤでも、「自分で選んだ」ことは案外がんばれるもの。

- 「先に遊ぶ?それとも宿題終わらせてから?」

- 「おやつの後は宿題とテレビ、どっちにする?」

と、学校から帰ってきた後の行動を選択式にして、子どもに決めさせましょう。

そんなときに選択肢を示してあげると、子どもが自分で決めた流れとして動けるようになります。

自分で決めたことは、“やらされている”感がなくなるので、行動のスイッチが入りやすくなるんです。

「自分で決めて動けた」とう経験を積み重ねることで、少しずつ自信もついていきます。

前向きな声かけで、やる気を引き出す

- 「今日の宿題はやったの?」

- 「ダラダラしていないで、早くやりなさい!」

なかなか宿題に取り組まない子どもを見ていると、つい言いたくなりますよね。

でも、こうした言葉は子どもの気持ちを追い詰めてしまうこともあります。

子どもが宿題になかなか取り組まないときは、

- 「おやつ食べたら一緒にやってみようか」

- 「宿題おわったら、楽しいゲームが待ってるよ」

といった軽くて前向きな声かけが効果的です。

プレッシャーをかけるよりも、子どもの気持ちに寄り添った声かけが大切。

気持ちの負担が軽くなると、子どもも自分から動きやすくなります。

宿題を始めやすい環境を作る

机の上を整えて、鉛筆と消しゴムをスタンバイしておくだけでも、「なんとなく始めやすい」空気ができます。

たとえば、子どもが帰る前に、机の上をきれいにしておき、宿題セットを用意。これだけで流れがスムーズになったというママの声もあります。

子ども専用の机がなくても大丈夫。

リビング学習の場合でも、テーブルの上にノートや鉛筆を準備しておくだけで、「すぐ宿題を始められる環境」をつくれます。

帰ってすぐに宿題に取り組むためには、「すぐにできる子」を目指すよりも、「自然とやれる環境と流れ」を整えることが大切。

「ちょっと過保護かな?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。

こうしたちょっとした準備が、子どもの行動をスムーズにする大きな助けになることもあるのです。

ここで紹介したコツは、お子さんにとって合う合わないがあると思います。いくつか試しながら、宿題タイムの工夫を見つけてくださいね。

こちらでも、おうちでの勉強を習慣化するコツをご紹介しています。

まとめ|子どもに合った宿題タイムを見つけよう

「宿題は帰ってすぐにやるのが理想」

そう言われても、うちの子は無理だと感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

でも大切なのは、理想通りにやることではなく、子どもに合ったやり方を少しずつ見つけていくこと。

- 行動の流れに組み込んで自然と習慣にする

- 自分で選ばせてやる気を引き出す

- 環境を整えてスムーズに始められるようにする

こうした小さな工夫を重ねることで、「帰ってすぐ宿題」が少しずつ当たり前になっていきます。

子どものタイプやその日の気分、家庭のリズムによって、うまくいかない日もあって当然です。

「できなかった日」よりも、「やろうとしてたこと」を大切にしながら、わが家らしい宿題タイムを見つけていってくださいね。